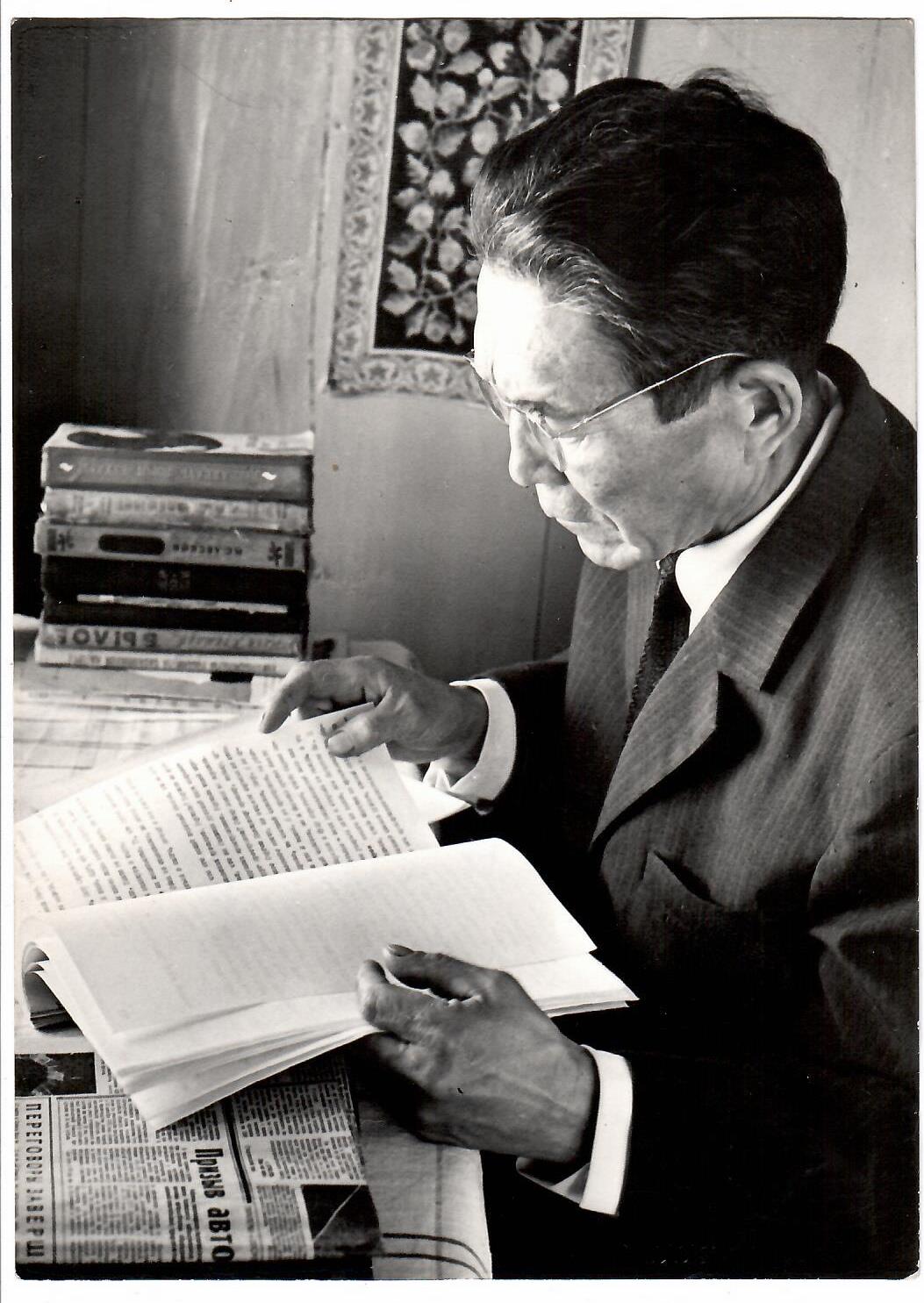

В 2025 году зачинателю и первому писателю ульчской прозы Алексею Леонтьевичу Вальдю исполнилось 110 лет со дня рождения.. Он наш земляк, коренной дальневосточник, из первого выпуска студентов Николаевского – на- Амуре педучилища. Имя этого писателя вписано в историю литературы коренных народов Дальнего Востока. Села, стойбища, города, упомянутые в его книгах, стояли и стоят на берегах Амура.

«Сказитель идет, сказитель идет!». И все стойбище в великом ожидании сказителя. Его почитали больше шамана. Его оставляли гостить на всю неделю, и не было большего праздника, чем слушать народные предания, легенды и сказки.

«Сказитель идет, сказитель идет!». И все стойбище в великом ожидании сказителя. Его почитали больше шамана. Его оставляли гостить на всю неделю, и не было большего праздника, чем слушать народные предания, легенды и сказки.

Алексей Леонтьевич Вальдю родился 5 апреля 1915 года в стойбище Монгол Больше-Михайловской волости на Нижнем Амуре (ныне Ульчский район). С ранних лет был приучен к труду: охоте и рыбной ловли. Отец не понимал, для чего нужно отдавать ребенка в школу, ломая вековой уклад и традиции.

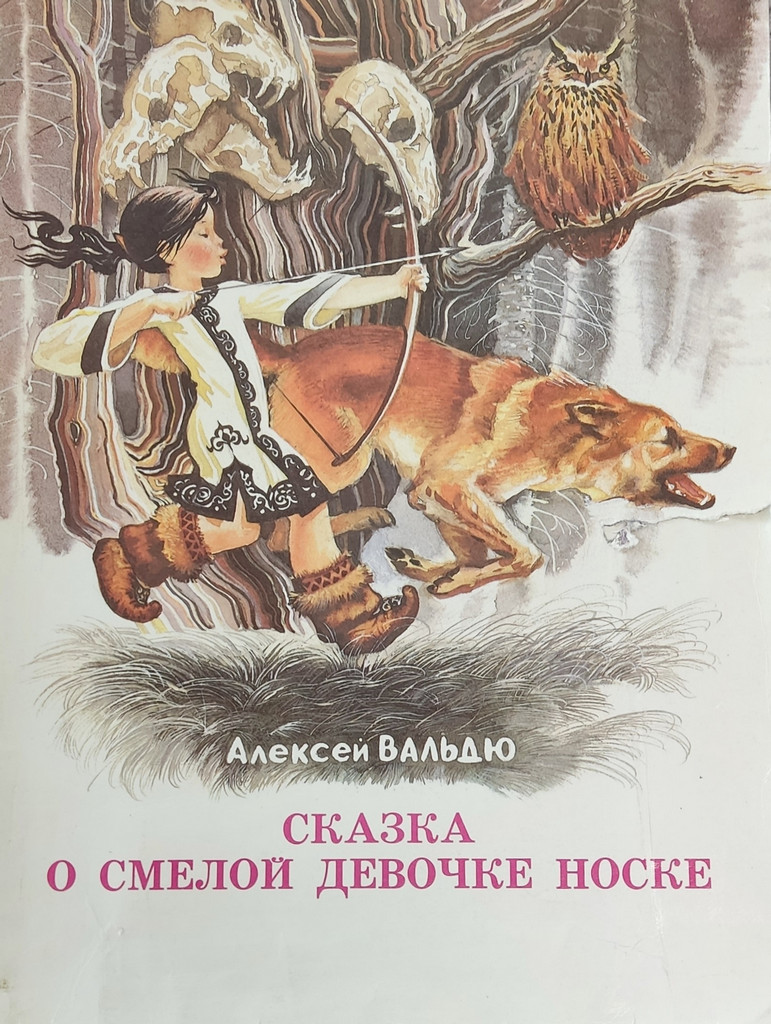

В 1926 году в соседнем селе Ухта открылась первая школа-интернат для ульчей и нивхов. Открытие школы было встречено взрослым населением недоверчиво и насторожено. «Сколько наши люди жили, не учились, грамоту не знали – ничего жили, рыбу ловить умели, зверя добывать умели, с голоду не умирали…» О девочках и слышать не хотели. «Грех девчонку в школу отдавать, ей замуж надо».

Только через год маленькому Алеше позволили пойти недолго поучиться. Много лет спустя в автобиографическом очерке «Откуда наступает рассвет» писатель вспоминал: «Мне было лет 10–11. Брат на два года старше. Как положено нанинским мальчикам, я носил еще косу. Ее отрезала мне мать всего за два дня до моего отъезда в школу-интернат в селе Ухта».

«Далекое, наивное детство! Я тогда уже слышал, что где-то далеко внизу по Амуру есть большой город МЕО ( Николаевск), а где-то далеко вверх по Амуру еще большой город - Хабаровск». Но в школе-интернате Ухты Алеша пробыл недолго, вскоре отец вернул его домой помогать семье.

«После окончания третьего класса школы-интерната отец не разрешил мне больше учиться, несмотря на мои просьбы и слезы. Оторвал меня на год от учебы. Узнав об этом, заведующая школой Вера Ивановна Савина специально приехала на гребной лодке к нам в село Монгол и побеседовала с моим отцом».

В повести «Месяц первых цветов» Вальдю изображает ульчского мальчика. Читатель сразу погружается не только в атмосферу тех лет, но и знакомится с этнографическим материалом. Фамилии ульчи получали или по своему имени, или по своему роду.

«Осенью 1931 года я поехал учиться в Хабаровск и поступил в Дальневосточный техникум народов Севера. Через год техникум был переведен в Николаевск-на-Амуре». Вальдю окончил Николаевское-на-Амуре педучилище. Это был первый выпуск учителей из народов Севера.

Он помнил, каким событием в 30 годах были на Амуре появление первых больниц, изб-читален, клубов, детских яслей и садиков.

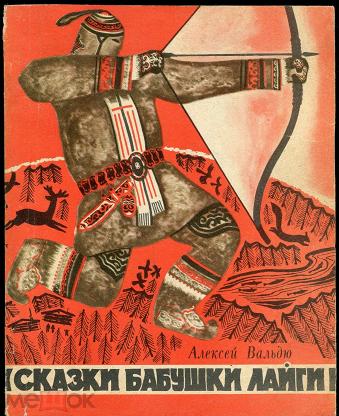

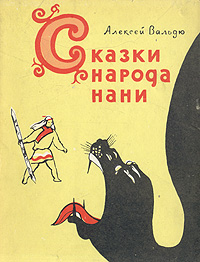

К сорока годам у Вальдю выходит первая книга. Она называется «Жизнь и сказка». Ее жанр трудно определить. Что-то от очерка, что-то от рассказа, не лишена она и фольклорного начала. Даже на русском языке читатель уловит очарование, напевность, музыку речи. Обилие этнографических подробностей помогает представить неповторимую картину жизни ульчей.

В повести «Месяц первых цветов» Петр Обон из старательного ученика вырастает в председателя сельсовета. Он сокрушается: «Вот построили баню. Зовешь людей, а старик смеется: «Дед мой в бане не мылся, отец не мылся, как я свой наниский обычай нарушу? Разве Амур пересох, разве новые власти купаться в нем не разрешают?».

Не может он и не восхищаться национальным характером своего народа. В той же повести русская учительница Зоя Дмитриевна запишет в дневнике: «Ульчи добродушные, гостеприимные и честные люди».

Писатели и читающая публика признали талант этого самобытного писателя, который начал учиться с 12 лет, совершенно не зная русского языка, но впоследствии писал на нем замечательные произведения.

В рассказе «Как Сойнган в колхоз вступал» нет пафоса, идеологии. Он трогателен и наивен. И хочется процитировать некоторые места из него. «Один нани с женой первым в колхоз вступил. Не было у него ни лошади, ни сетей хороших, только семь собак… Он запряг их в лучшую нарту, ошейники, покрытые красным материалом, им на шею надел, колокольцы привязал».

Позже Алексей Леонтьевич в воспоминаниях писал о просветительской роли русских, пришедших на Амур, об их отношении к коренному населению. Проза Вальдю с успехом печаталась в Хабаровске, Ленинграде, Москве, Якутске, Владивостоке и за рубежом.

У него была переписка с лингвистами по обсуждению проблемы сохранения ульчского языка. Ульчи не имели письменности, обучались нанайскому и русскому языкам. Вальдю приложил немалые усилия, помогая ученым понять своеобразие разговорного ульчского языка. Произведения А. Л. Вальдю были также напечатаны во французском журнале «Европа».

Последние годы, проживая в Хабаровске, Вальдю все же большую часть зимы проводил на родине — в селении Монгол или Богородском.

Умер писатель в 1994 году, не дожив одного года до своего восьмидесятилетия.

Последнее напутствие Алексея Леонтьевича: «Я никогда не ставил перед собой задачу кого-то учить, как жить. Я отмериваю восьмой десяток своей жизни. Единственное что могу посоветовать своим людям: дружелюбно относится к представителям всех национальностей».

Л. И. Ротнер

Главный библиотекарь НРБ